「義大利半島中部-拉吉歐大區」羅馬鬥獸場x古羅馬競技場Colosseum x foro romano古羅馬廣場 x 威尼斯廣場Piazza Venezia

羅馬(義大利語:Roma [ˈroːma] ,拉丁語:Roma)是義大利首都及羅馬首都廣域市首府,為義大利全國的政治、經濟、文化和交通中心,位於義大利半島中部的拉吉歐大區,台伯河下游平原地,建城初期在七座小山丘上,故又名「七丘之城」。

羅馬的卡佩納門廣場(Piazza di Porta Capena)背景中的古代遺跡和建築風格也符合羅馬的歷史環境,卡佩納門是古羅馬城牆的一部分⤵︎

義大利羅馬Piazza di San Giovanni in 拉特蘭的聖喬凡尼廣場

「聖若望拉特朗大殿」(Basilica di San Giovanni in Laterano),是羅馬天主教會中地位最高的大殿,也被稱為「羅馬大殿之母」(Mater et Caput omnium ecclesiarum Urbis et Orbis)。它是教宗的主教座堂(而不是聖伯多祿大殿),因此具有特別的宗教與歷史地位。

建築風格為巴洛克與古典主義的融合,正立面上有許多聖人雕像,中央則是耶穌基督的雕像⤵︎

拉特蘭方尖碑 Obelisco Lateranense

君士坦丁凱旋門Arco di Constantino

君士坦丁凱旋門是古羅馬時代的元老院所在地,建於西元315年是古羅馬21座城門中保存最完善且歷史最悠久的一座凱旋門,是當時為了慶祝君士坦丁皇帝在羅馬的米爾比奧橋戰勝馬森齊奧(Massenzio)所建的,其代表的歷史意義與價值十分珍貴,由三座拱門所構成,高約21公尺、寬約25.7公尺、深約7.4公尺,整體建築橫跨在道路中央顯得十分雄偉巨大

https://ticketing.colosseo.it/zh

地址:Piazza del Colosseo、Piazza Del Colosseo 1, Roma

羅馬鬥獸場建在一個以前的湖頂上 在 64 年羅馬大火之後,臭名昭著的殘酷、渴望享樂的羅馬皇帝尼祿委託建造了 Domus Aurea(“金屋”),這是一座豪華的遊樂宮殿,其中包括一個人工湖。

西元 68 年尼祿皇帝自殺後,人工湖被填平,羅馬鬥獸場也建在同一地點 羅馬鬥獸場是世界上最大的圓形劇場

羅馬鬥獸場是一個橢圓形的獨立圓形劇場,寬約 510 英尺,高 157 英尺,長 615 英尺,是有史以來最大的競技場。

古老的羅馬鬥獸場有大約 80 個入口 前來觀看角鬥和狩獵野生動物的觀眾可以迅速湧入競技場,這要歸功於其巨大的規模和80多個入口門戶。

羅馬鬥獸場在 5 世紀開始倒塌 隨著羅馬帝國在 5 世紀開始衰落,觀眾開始對羅馬鬥獸場失去興趣。它最終被忽視了:羅馬鬥獸場的主要部分在雷暴和地震等自然災害之後倒塌,而故意破壞則反過來發揮了作用。

直到 18 世紀,天主教會才介入其保護工作,幾位教皇加入了保護工作。

義大利投入資金保護羅馬鬥獸場 2013年,億萬富翁迭戈·德拉·瓦萊(Diego Della Valle)捐贈了約3300萬美元,用於修復羅馬鬥獸場的拱門、磚牆和金屬欄杆,並建造了一個新的旅遊中心和咖啡館,義大利文化部長達里奧·法蘭切斯基尼(Dario Franceschini)承諾在2015年提供高達2000萬美元的資金,以協助翻新競技場的地板。

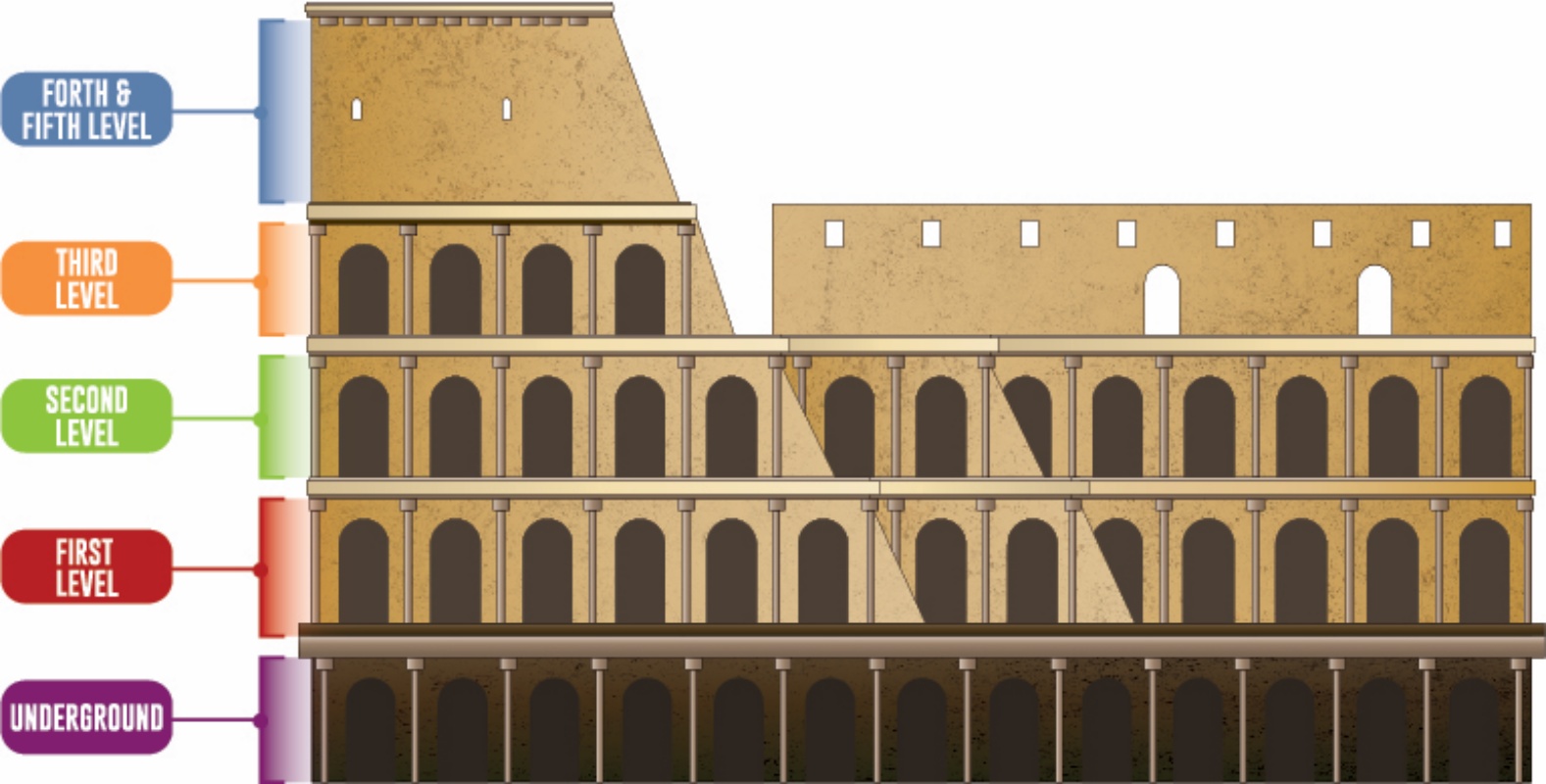

• 第1層(First Tier):距離表演平台最近,供貴賓觀眾像是皇帝、祭司、騎士等使用

• 第2層(Second Tier):供貴族觀眾使用

• 第3層(Third Tier):供富人觀眾使用

• 第4層(Forth Tier):供普通公民使用

• 第5層(Fifth Tier):全部都是站席.供底層平民(婦女、奴隸、窮人)使用 • 表演平台(Arena):上演格鬥的舞台 • 地下層(Hypogeum):格鬥士、動物、道具準備上場前的空間

⮑第四層頂層是陽台層,80個窗口,外圍這 240 個突出物,露天劇場遮陽布使用的,據說要拉起如此大的遮陽布,要同時動用 1000 個人力才有辦法。

牆面外圍牆的柱子,可是代表三種完全不同風格的柱子。

下左)是多利克柱式 (Doric Order) ,是希臘古典三柱式中,歷史最古老,約為西元前 7 世紀就能看見,如在希臘帕德嫩神廟 (Parthenon)、赫拉女神廟 (Temple of Hera I),以及義大利的龐貝城也能看見。

中)是愛奧尼亞柱式 (Ionic Order),代表座如希臘艾瑞克提恩神廟 (Erechtheion)、希臘雅典勝利女神神廟 (Temple of Athena Nike),以及土耳其的阿特蜜斯神廟 (Temple of Artemis) 都可以看到。

下右)科林斯柱式 (Corinthian Order),代表建築物如雅典的奧林匹亞神殿 (Temple of Zenus)。

⮑維納斯和羅馬神廟 Temple of Venus and Roma

羅馬競技場旁的古羅馬神廟,是世界上最大的圓形神廟,也是世界文化遺產之一,由哈德良皇帝設計和建造的,建於公元一世紀,主要祭拜幸運女神維納斯和永恆的羅馬,所以曾舉辦過許多盛大的宗教儀式和慶典。也曾遭受過戰爭、火災、地震和盜石等多次的破壞,現在只剩下部分的遺跡。

提圖斯凱旋門 Arch of Titus

此為西元一世紀的敬意拱門,建於西元81年,由圖密善 Domitian 皇帝在兄長 Titus 去世後不久興建,紀念 Titus 在公元70年征服和摧毀耶路撒冷,終止了自公元66年開始的猶太人大起義。拱門上的鑲板描繪了西元71年羅馬勝利後慶祝的凱旋遊行,提圖斯凱旋門是16世紀以後豎立的許多凱旋門所仿效的原型。 西元 71 年夏天,羅馬皇帝 Vespasian 和他的長子 Titus 鎮壓了羅馬猶太省的一場危險叛亂,並返回羅馬慶祝這一重大成就 。不僅如此,Flavian 王朝(Vespasian 和他的兩個兒子Titus 和 Domitian)在西元69 年成功贏得了王位,這一年發生了血腥的內亂,被稱為“Year of the Four Emperors”。 一般勝利的儀式或遊行,甚至授予凱旋者的半神聖地位都是短暫的,因而後來建造的永久性紀念碑如凱旋門,對城市景觀以及城市居民的集體記憶產生了影響,其持續時間遠遠超過了當天事件本身。而這座凱旋紀念碑的傳統,將 Flavian 王朝與羅馬共和國的傳統聯繫在一起,由於Flavian 家族是羅馬權力結構中相對較新的成員,他們需要更多的合法化,因此參與勝利及其歷史遺蹟的悠久傳統有其代表意義。

帝國廣場大道Via dei Fori Imperiali

這條路原名凱旋大道(Via Triumphale),修建於墨索里尼執政時期。沿路兩側經過圖拉真廣場、奧古斯都廣場和涅爾瓦廣場。道路兩側進行了大量的考古發掘,顯然,羅馬帝國的重要古蹟就在下面。

四幅羅馬帝國領土擴張地圖一整片隸屬於古羅馬市集廢墟所在地,羅馬帝國在不同時期開拓及發展版圖,可深切了解到羅馬由西元前750年左右台伯河畔的小村落開始了不可一世的帝國風華,直到西元一百年左右版圖擴張到現今的北非、英國、中東等地。

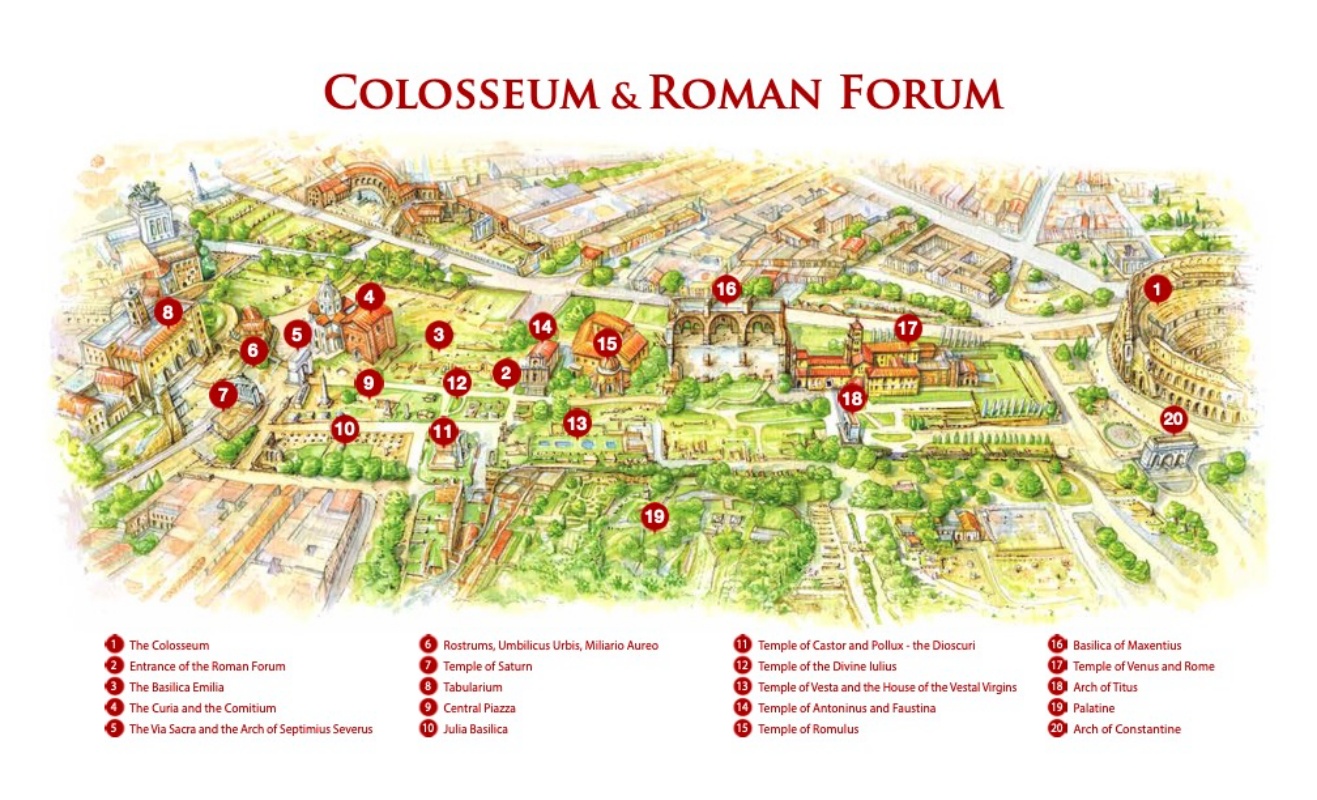

非常好拍。如果時間充足建議可以買票去參觀foro romano古羅馬廣場-坐落在羅馬巴拉丁諾山Palatino和卡比托利歐山Piazza del Campidoglio之間的山谷中,建於公元前7世紀,是羅馬諸多廣場中最古老的一座。原為伊特魯裡亞人的埋葬場,後來成為古羅馬的法律、行政管理、商業和宗教中心。公元4世紀之後,古羅馬廣場的重要地位日漸喪失,一度淪為牧場,直到公元18世紀,人們才開始系統地挖掘和保護廣場遺址,該工程一直持續至今。

Foro Romano古羅馬廣場參觀重點~

1. 黑石 (Lapis Niger):元老院前方有個鐵欄杆圍起來的地方,據說是與 Romulus 之死有關的禁忌之地,地底下有著呈ㄇ字型的祭壇與有如置物台的圓柱,還有個寫著最古老拉丁文字的石碑。

2.塞維斯皇帝凱旋門 (Arch of Septimius Severus)。

3. 講壇 (Rostra):西元前 44 年移至現址,發表演說的地方。

4.圓形洞穴 (Umbilicus Urbis):直徑三公尺紅磚圓柱,為羅馬的肚臍,象徵羅馬 (世界) 的中心。

5.淨化之泉 (Lacus Curtius):在朱利亞會堂前有個棚架遮蓋處,為最初無人居住時殘存下來的最後一塊沼地(圓形)。

6.朱利亞會堂 (Basilica Julia):中間的大空間為主要活動空間,兩旁間距較窄,為當時會堂 (Basilica) 標準形式,後來基督教並以此形式蓋教堂。

7.火神殿 (Temple of Vesta):由六名處女祭司以任期三十年守護。

8.安東尼與法斯提娜神殿 (Temple of Antoninus and Faustina)。

9. 羅慕陸斯神廟 (Tempio del Divo Romolo):原貌的神殿前方為圓型凹弧屋頂。

10.馬森齊奧皇帝聖殿 (Basilica di Massenzio)。

11維納斯與羅馬神殿 (Templum Veneris et Romae)。

12. 提圖皇帝凱旋門 (Arch of Titus):兩側浮雕是原蹟,羅馬花了四年時間才攻下耶路撒冷,浮雕刻有被擄的猶大人扛著從耶路撒冷帶來的戰利品,即為聖殿使用的七支燈燈台,另一幅為提圖光榮地接受歡呼。

13. 元老院Curia Julia 1.

14. 農神殿。

⮑馬克森提烏斯和君士坦丁巴西利卡 Basilica di Massenzio

Temple of Peace和平神廟↴

又稱維斯帕先廣場,是古羅馬廣場之一,修建於71年維斯帕先皇帝統治時期。這座建築獻給和平女神帕克斯。和平神廟是帝國議事廣場的一部分。410年時,和平神廟被亞拉里克一世破壞,此後再也沒有被修復

貞女之家最上方也有觀景平台↴

Le Colonnacce

羅馬涅爾瓦廣場的柱廊剩餘部分,建於圖密善統治時期(公元 81-96 年)。裝飾華麗的科林斯柱,飾有描繪神話場景和人物的飾帶,展示了羅馬帝國建築的複雜性和對眾神的奉獻。 錯綜複雜的淺浮雕和倖存的雕塑細節反映了寺廟最初的宏偉,儘管今天它得到了部分保存。

维纳斯神廟 Tempio di Venere Genitrice↴

位於羅馬凱撒廣場的一座古羅馬神廟遺跡。這座神廟奉獻給古羅馬女神維納斯,由尤利烏斯·凱撒在西元前46年9月26日獻給維納斯母神。神廟的柱子是科林斯式柱。

圖拉真廣場 Foro di Traiano↴

它是羅馬最後一個帝國議事廣場,由大馬士革的阿波羅多洛斯所興建。 廣場旁邊是著名的圖拉真柱。

⮑位於維克多艾曼紐二世紀念堂左前方的威尼斯宮 (Palazzo Venezia)

威尼斯廣場的另一主角,這是文藝復興時期興建的的宮殿,落成於一四五五年,由藝術家Leon Battista Alberti為威尼斯紅衣主教教皇保羅二世所建。它是羅馬在文藝復興時期所建造的第一座宮殿,並在之後的歷史中,擔任相當重要的角色。而和威尼斯宮比鄰的聖馬可教堂,早在15世紀時就,已經與威尼斯宮合併在同一棟建築內。威尼斯宮到了18世紀中葉,曾以巴洛克式風格整建過,正面開有3道拱門,襯托出整體建築的古典美。而威尼斯宮首次被寫入歷史,則是成為威尼斯共和國駐羅馬的大使館,其後一直到1916年,都還隸屬於奧地利所管轄。 法西斯主義興起之時,墨索里尼曾駐留於威尼斯宮統籌政局,宮內的世界地圖廳,就是當時墨索里尼舉行內閣會議的地方。威尼斯宮被墨索里尼當作是指揮總部,中央陽台也成了他的演講台。西元1926年,墨索里尼在於威尼斯廣場宣告:『同志們!十年後,義大利將脫胎換骨!』儘管這句話在八十多年後再重溫已經變成了歷史的諷刺,但是羅馬今日仍有不少墨索里尼獨裁專政的建設留下來,因為他希望將過去古羅馬的光榮歷史,能夠與自己的功業相連接,而羅馬的威尼斯廣場就是其中的建設之一。西元1944之後,威尼斯宮走下了政治舞台,一樓改成博物館,裡面分設數個展覽室,陳列歷代收藏的木雕、金銀藝品、陶磁器、青銅器及畫作。

⮑威尼斯廣場(Piazza Venezia):紀念統一義大利之國王艾曼紐二世暨國家忠烈祠。

廣場上的白色大理石建築是維克多艾曼紐二世紀念堂 (Monumento a Vittorio Emanuele II),該紀念堂是義大利統一的象徵。當年義大利的統一,是以薩丁尼亞王國為中心,憑著加富爾的外交,以及法國拿破崙三世的援助,加里波底的軍事武力,以及馬志尼所宣揚的民族主義,在短短數年之間,義大利王國統一成功,在義大利歷史上寫下光輝的一頁。義大利三傑:加富爾、加里波底、馬志尼,這三個人的合作與努力,在十九世紀完成了義大利的統一。可是除了這三傑,有個人物更是不容忽視,此人就是當時薩丁尼亞王國的國王維克多艾曼紐二世 (Vittorio Emanuele II) ,全靠他慧眼識英雄,任命加富爾做首相,大事改革,成為義大利統一後的首位國王。義大利人也沒有忘記他,這座由Sacconi設計,自1885年開始興建,而於1911年完工的紀念堂,也是為了獻給維克多艾曼紐二世。看見維克多艾曼紐二世英姿勃發的騎馬雕像,象徵義大利人也以此雕像慶賀義大利的統一。

艾曼紐二世國王↴

⮑卡比托利歐廣場﹝Piazza del Campidoglio﹞ 廣場位於卡比托利歐山上,卡比托利歐山本原為古羅馬的行政中心。廣場設計者為米開朗基羅,獨創以對稱式的梯形階梯,呈現廣場寬闊的氣勢。中間有羅馬皇帝馬可奧里略﹝Marcus Aurelius﹞騎馬青銅像,由地面的幾何圖樣包圍,元老院的立面也經過米開朗基羅的調整。沿著階梯往上走,平台上諾大的雕像帶出廣場的氣勢

廣場後方,位置剛好在卡比托利歐山的上方處,可以全景欣賞古羅馬廣場

圖片取自GOOGLE街景圖

圖片取自GOOGLE街景圖

⮑位於古羅馬市集內,擁有8根11公尺高的花岡岩柱,和頂上部分遺跡佇立原地,雄偉壯觀,這是4世紀時改建後的前廊。農神是羅馬傳說中最古老的神祇,一般人堅信他曾教導羅馬人農業,避免蟲害、乾旱。據傳這座神殿建立於西元前497年,後歷經多次改建,高聳的基壇於西元前42元改建,神殿的底下是羅馬國庫,曾儲存無數金、銀寶物,所以需要特別堅固的基壇。另外設有一石蓋,以防萬一時可塞住通往地底的通道。

圖片取自GOOGLE街景圖

馬切羅劇場 Teatro di Marcello x San Nicola in Carcere Basilica di San Nicola in Carcere天主教教堂↴

Porta Triumphalis凱旋門↴

Area Sacra di S. Omobono 遺址博物館↴

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 政府辦事處↴

Petroselli市政中心↴

聖天使城堡Castello di Sant’ Angelo跨越台伯河的聖天使橋,由貝尼尼設計的橋樑⤵︎

https://www.castelsantangelo.com/ 羅家假期Roman Holiday拍攝地

聖天使堡(Castello di Sant’ Angelo)興建於西元139年,過去曾是羅馬最高的建築。哈德良皇帝在公元 2 世紀建造該城堡,原本是當作家族陵墓使用,

想到外敵入侵,在西元410年的羅馬大劫中,這些皇帝骨灰、遺骸遭到丟棄,整座大墳塚幾乎如同廢墟般。後來才成為城堡、監獄,甚至做為教皇官邸,直到現在才成為博物館,幾乎已經失去原來樣貌,只剩故事讓後人懷念……在西元1277年時教皇曾強化城堡防禦功能,並於聖天使堡和梵蒂岡之間修建一條秘密通道,若是羅馬被圍城時,能從秘密通道前往城堡做庇護⤵︎

拿著寶劍的天使就是名字由來,在西元590年發生瘟疫,民眾看到天使將寶劍收入劍鞘,被認為是神蹟,也象徵瘟疫的結束,故改以此命名。

義大利羅馬最高法院(Palazzo di Giustizia),也被稱為「正義宮」⤵︎

這座建築位於台伯河西岸、靠近梵蒂岡,建於19世紀末至20世紀初,是義大利司法機構的象徵性建築之一,建築風格非常宏偉壯觀,頂部還有一尊馬車雕像。前方這座橋是翁貝托一世橋(Ponte Umberto I),是連接正義宮與市中心的重要橋樑。